布ナプキンに興味はあるけれど、裁縫は苦手だし、何から揃えればいいか分からない。そんな悩みを抱えていませんか。

実は、布ナプキンの作り方は、とてもシンプルです。例えば、百均で手に入るタオルや、自宅に眠っているハンカチなどを活用すれば、すぐに試すことができます。この記事では、ハンカチの代用をはじめ、古着の四角い布切れから作る方法、ほつれ防止のための簡単な手縫いのコツまで、初心者の方が失敗や後悔なく始められる情報をご紹介します。

また、防水シートの必要性や、軽い尿漏れに布ナプキンが使えるのか、といった疑問にもお答えしますので、安心して布ナプキン生活の一歩を踏み出せるはずです。

この記事を読むことで、以下の点が明確になります。

- 身近な物を使って縫わずに布ナプキンを作る具体的な方法

- ミシンがなくてもできる、ほつれにくい布ナプキンの作り方

- 布ナプキン作りに適した生地の選び方と必要な道具

- 布ナプキンに関するよくある疑問や注意点

縫わない布ナプキンの作り方!基本を紹介

- 作る前に準備するもの一覧

- 百均アイテムで手軽に試す

- 不要な布を四角に切るだけ

- ハンカチをそのまま使う方法

- 古着やタオルをリメイクする

作る前に準備するもの一覧

布ナプキンを手作りする際、特別な道具をたくさん用意する必要はありません。多くはご家庭にあるものや、手軽に入手できるもので十分に始められます。

必要な生地

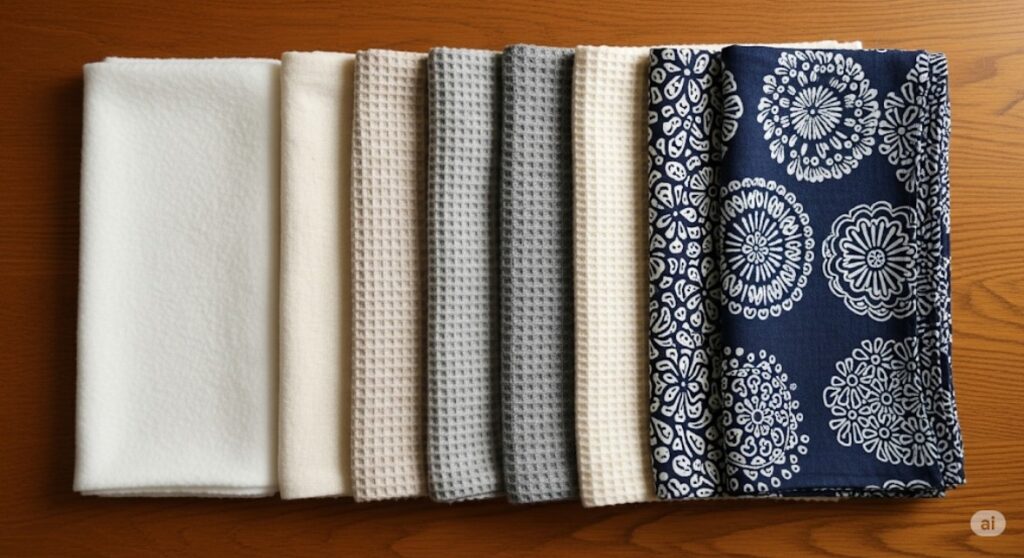

布ナプキンは肌に直接触れるため、生地選びが快適さを左右する鍵となります。基本的には、肌触りが良く、吸水性に優れた天然素材が適しています。

| 生地の種類 | 特徴 | おすすめの用途 |

| 綿ネル(フランネル) | 起毛していて温かく、吸水性が高い。布おむつにも使われる定番素材。 | 吸収体、肌に触れる面 |

| ダブルガーゼ | 柔らかく通気性が良い。肌に優しい。 | 肌に触れる面、ライナー |

| タオル(パイル地) | 吸水性が非常に高い。厚みが出やすいのが特徴。 | 吸収体、ハンカチタイプ |

| Tシャツ(天竺など) | 柔らかく伸縮性がある。着古したもので作れる手軽さが魅力。 | ライナー、軽い日用 |

使い古したTシャツや肌着をリメイクする場合、化学繊維ではなく綿100%のものを選ぶのが望ましいです。

必要な道具

縫わない作り方がメインなので、裁縫道具が揃っていなくても問題ありません。

- 布切りはさみ:生地をきれいに裁断するために使用します。なければ工作用はさみでも代用可能ですが、切れ味の良いものが作業しやすいです。

- A4用紙:型紙として使用します。ふつうの日用から夜用まで、A4用紙を折ったり組み合わせたりするだけで簡単に型紙が作れます。

- チャコペンなど:布に印をつける際に使いますが、なければ鉛筆などでも代用できます。

このように、布ナプキン作りは家にあるものを活用して、思い立ったときにすぐに始められるのが大きな魅力です。

百均アイテムで手軽に試す

布ナプキンを試してみたいけれど、続くかどうかわからない。そんな方には、百均(100円ショップ)のアイテムを活用する方法が考えられます。コストを最小限に抑え、気軽に始められるのが最大のメリットです。

百均で探すのにおすすめなのは、ミニタオルハンカチです。特に綿100%で、肌触りの良いものを選びましょう。ガーゼとタオル地が裏表になっているタイプは、肌当たりと吸収性の両方を兼ね備えているため、特におすすめできます。

この方法の利点は、裁断や端の処理が一切不要である点です。製品として完成しているため、購入してそのまま三つ折りにするだけでプレーンタイプの布ナプキンとして機能します。何枚か試してみて、自分の経血量に合う厚さや大きさを探るのに最適です。

ただし、注意点もあります。百均のタオルはデザイン性を重視している場合があり、吸水性が専門の生地に劣る可能性が考えられます。また、化学繊維が含まれていることもあるため、購入前に必ず素材の表示を確認することが大切です。まずは自宅にいる時間が長い日や、量が少ない日から試してみると、安心して使い心地を確かめられるでしょう。

不要な布を四角に切るだけ

最も原始的で、かつ手軽な布ナプキンの作り方は、不要になった布をただ四角に切る方法です。言ってしまえば、布ナプキンは経血を吸収するための「布」なので、この方法でも十分にその役割を果たします。

この作り方の最大のメリットは、型紙すら必要ない手軽さです。着なくなった綿のTシャツやトレーナー、使い古したシーツなど、家にある不要な布を好きな大きさにカットするだけで完成します。大きさの目安としては、市販の紙ナプキンを参考に、20cm四方から25cm四方程度にすると使いやすいでしょう。

一方で、この方法にはデメリットも存在します。切りっぱなしの生地は、洗濯を繰り返すうちに端がほつれてきやすいです。洗濯機で洗う際は必ずネットに入れるようにしましょう。ほつれがひどくなってきたら、寿命と考えて新しいものに交換するのが衛生的です。

あくまで「お試し用」と割り切れば、この方法は非常に有効です。自分が布ナプキンの洗濯や管理を続けられそうか、また、どのような厚みやサイズが心地よいかを知るための、最初のステップとして最適と言えます。

ハンカチをそのまま使う方法

引き出しの中に眠っているミニタオルやガーゼのハンカチは、立派な布ナプキンになります。特に、裁断や縫製を一切行いたくない方にとっては、最も簡単な方法の一つです。

ハンカチを布ナプキンとして活用するメリットは、以下の5点が挙げられます。

- 吸水性:もともと水分を拭き取る目的で作られているため、ある程度の吸水性があります。

- 型紙不要:決まった形があるので、型紙を作る必要がありません。

- 裁断不要:切る手間がなく、すぐに使い始められます。

- ほつれ処理不要:端が処理されているため、洗濯してもほつれません。

- そのまま使える:三つ折りや四つ折りにするだけで、プレーンタイプの布ナプキンとして機能します。

20cm~25cm四方の正方形のハンカチは、たたむと市販のナプキンに近いサイズになり、特に使いやすいです。ガーゼハンカチは肌触りが優しく、タオルハンカチは吸収力が高いという特徴があります。

この方法で始める場合、まずは生理の終わりかけなど、経血量が少ない日に試すのがおすすめです。ハンカチの厚みによって吸収量が変わるため、自分の量とハンカチの性能を見極める期間だと考えると良いでしょう。万が一の漏れに備え、最初は自宅で過ごす日に試すのが安心です。

古着やタオルをリメイクする

着心地が良かったけれど、首元がよれてしまったTシャツや、肌触りが柔らかくなった使い古しのタオルは、布ナプキンにリメイクするのに最適な素材です。愛着のあるものを再利用するため、サステナブルな観点からも意義のある方法と言えます。

リメイクの基本は、これまで紹介してきた方法と同じで、適当な大きさにカットするだけです。素材としては、肌に直接触れるものなので綿100%が理想的です。特に、赤ちゃんの肌着や着古した綿ネルのパジャマなどは、何度も洗濯されて生地が柔らかくなっているため、新品の布から作るよりも肌当たりが優しいというメリットがあります。

タオルをリメイクする場合、ループの長いものは経血が絡みやすいことがあるため、ループが短いシャーリング加工のタオルや、ガーゼとタオルの二重構造になっているものが扱いやすいです。

注意点として、プリント部分や厚い縫い目がある部分は、肌当たりが悪くなったりゴワついたりする原因になるため、避けてカットするのが賢明です。思い出の服をただ捨てるのではなく、形を変えて自分の体をケアするアイテムとして役立てることは、心にも優しい選択となるでしょう。

縫わない布ナプキンの作り方【応用編】

- ハンカチの代用で使える布の種類

- ほつれ防止の簡単な手縫い

- 防水シートなしでも大丈夫?

- 軽い尿漏れに布ナプキンは使える?

- 吸収力を上げる折り方の工夫

- まとめ:縫わない布ナプキンの作り方

ハンカチの代用で使える布の種類

ハンカチをそのまま使う方法は手軽ですが、吸収力や肌触りをより良くしたい場合、他の布を検討するのも一つの手です。基本は「天然素材100%」で「吸水性が高い」布を選ぶことがポイントになります。

具体的には、以下のような布が考えられます。

- 綿ネル(フランネル):前述の通り、布ナプキンの定番素材です。手芸店などで購入できます。起毛しているため保温性もあり、温かく感じられます。

- ワッフル生地:表面に凹凸があるため、肌に張り付きにくくサラッとした使い心地です。通気性も良く、乾きやすいというメリットがあります。

- 手ぬぐい:薄手で乾きが早いのが特徴です。吸収量は多くありませんが、おりものシートや軽い日用として、また、他の吸収体と重ねて使うのに適しています。

これらの布をハンカチと同じくらいの大きさ(20~25cm四方)にカットして使います。切りっぱなしで使う場合はほつれやすいため、洗濯ネットの使用が必須です。もし少しだけ手間をかけられるなら、次に紹介する簡単な手縫いで端を処理するだけで、格段に長持ちするようになります。

ほつれ防止の簡単な手縫い

切りっぱなしの布ナプキンは手軽ですが、洗濯によるほつれが気になる方もいるでしょう。ミシンがなくても、簡単な手縫いで端を処理するだけで、布ナプキンの寿命を延ばし、見た目も綺麗に保つことができます。

おすすめの縫い方は「ブランケットステッチ」または「かがり縫い」です。これらの縫い方は、布の端を糸でくるむようにして縫うため、ほつれを効果的に防ぎます。手縫いに慣れていない方でも、少し練習すればすぐにできるようになります。

「ブランケットステッチ」または「かがり縫い」の縫い方の詳細は、「nunocoto fabric」というサイトで写真付きで詳しく解説されています。布ナプキンを作る際には、ぜひ参考にしてください。〉nunocoto fabric

簡単な縫い方の手順

- 糸と針を用意する:布の色に合わせた糸でなくても、好きな色の糸でステッチを効かせるのも可愛らしいです。

- 布の端を縫い始める:玉結びを作り、布の裏から針を入れ、端を巻き込むように縫い進めます。

- 等間隔で縫う:縫い目の幅を5mm~1cm程度に保つと、仕上がりが綺麗に見えます。

この簡単な手縫いを加えるだけで、使い捨てのお試し用から、繰り返し使える本格的な布ナプキンへとステップアップできます。愛着も湧き、生理期間をより快適に過ごすための、自分だけの特別なアイテムになるでしょう。当て布を重ねて縫う場合は、2枚が重なっている部分から縫い始めると玉結びが隠せて綺麗に仕上がります。

防水シートなしでも大丈夫?

市販の布ナプキンには、漏れを防ぐために防水シートが内蔵されているものが多くあります。そのため、手作りする際に「防水シートなしで本当に大丈夫なのだろうか」と不安に思うのは自然なことです。

結論から言うと、使い方を工夫すれば防水シートがなくても問題なく使用できます。実際、防水シートがない方が通気性に優れ、蒸れにくいという大きなメリットがあります。肌トラブルに悩む方にとっては、むしろ防水シートなしのタイプが適している場合も少なくありません。

防水シートなしで安心して使うためのポイントは以下の通りです。

- こまめな交換:経血量が多い日は、1~2時間ごとなど、通常より短い間隔で交換することを心がけます。

- 重ね使い:吸収体が心配な場合は、プレーンタイプの布ナプキンを2枚重ねたり、厚手のタオル生地のものを選んだりして吸収量を調整します。

- 量の多い日を避ける:まずは量の少ない日や、おりもの用として試してみましょう。また、在宅中など、すぐにトイレに行ける環境で使うことから始めるのも良い方法です。

- 月経カップとの併用:月経カップをメインに使い、布ナプキンは万が一の漏れを受け止めるためのバックアップとして使用すると、非常に快適に過ごせます。

このように、自分の体のリズムや生活スタイルに合わせて使い方を工夫することで、防水シートがなくても布ナプキンの心地よさを十分に享受することが可能です。

軽い尿漏れに布ナプキンは使える?

くしゃみをした時や重い物を持った時など、ふとした瞬間に起こる軽い尿漏れ(腹圧性尿失禁)に悩む女性は少なくありません。このような場合に、布ナプキンが活用できるのかは気になるところでしょう。

軽い尿漏れ対策として、布ナプキンは有効な選択肢の一つと考えられます。その理由は、使い捨ての尿漏れパッドと同様の役割を果たしながら、布ならではのメリットがあるためです。

尿漏れ対策としてのメリット

- 肌への優しさ:通気性が良く、化学物質を含まないため、デリケートゾーンのかぶれやかゆみが起きにくいです。

- 経済性:繰り返し洗って使えるため、長期的に見るとコストを抑えられます。

- 精神的な抵抗の少なさ:見た目が下着やハンカチと変わらないため、「パッドを使っている」という感覚が薄れ、精神的な負担が少ないと感じる方もいます。

使用上の注意点

一方で、注意も必要です。経血と尿では成分が異なり、尿の方がアンモニア臭などが発生しやすい傾向にあります。使用後はできるだけ早く水洗いをし、セスキ炭酸ソーダなどを溶かした水に浸け置きするなど、臭い対策を意識した洗濯が大切です。また、吸収できる量には限界があるため、あくまで「軽い」尿漏れ対策として使用し、量が多い場合は専用のパッドを検討するのが賢明です。

吸収力を上げる折り方の工夫

プレーンタイプ(四角い布)の布ナプキンは、その日の経血量に合わせて折り方を変えることで、吸収力を自在にコントロールできるのが大きな魅力です。基本的な「三つ折り」以外にも、いくつかのバリエーションを知っておくと、より快適に過ごせます。

基本の三つ折り

ハンカチや長方形の布を、縦に三等分に折る最もシンプルな方法です。交換も簡単で、多くの場面で対応できます。

前側を厚くする折り方

経血が前方に伝わりやすい方向けの折り方です。まず縦に三つ折りにし、その後、前方の3分の1をさらに内側に折り込むことで、前部分の吸収体の枚数を増やします。

後ろ側を厚くする折り方(三角折り)

就寝時など、後ろ漏れが心配な時に有効です。まず布を三角に折り、その後、頂点部分を底辺に向かって折りたたみ、さらにそれを三つ折りにします。こうすることでお尻を広くカバーでき、伝い漏れを防ぎやすくなります。

これらの折り方を覚えておけば、一枚の布ナプキンでも様々な状況に対応可能です。自分の経血の出方を観察し、最適な折り方を見つけるのも、自分の体と向き合う良い機会となるでしょう。

まとめ:縫わない布ナプキンの作り方

この記事では、裁縫が苦手な方でも気軽に挑戦できる、縫わない布ナプキンの作り方を中心に解説してきました。最後に、今回の重要なポイントをまとめます。

- 布ナプキンは縫わなくても作ることができる

- 百均のミニタオルは裁断不要で初心者におすすめ

- 着古した綿のTシャツやタオルも立派な材料になる

- 一番簡単なのは不要な布を四角にカットする方法

- ハンカチはそのまま三つ折りにするだけで使える

- ハンカチの代用には綿ネルやワッフル生地が適している

- ミシンがなくても簡単な手縫いでほつれは防げる

- おすすめの縫い方はブランケットステッチ

- 防水シートがなくてもこまめな交換で対応可能

- 防水シートなしのメリットは通気性が良く蒸れにくいこと

- 軽い尿漏れ対策としても布ナプキンは活用できる

- 臭い対策のため使用後は早めの洗濯が大切

- プレーンタイプは折り方で吸収力を調整できる

- 就寝時はお尻を広く覆う三角折がおすすめ

- まずは在宅時や量の少ない日から試すのが安心